Grosses Interesse. Über 140 Personen folgten der Einladung des Liechtenstein Instituts und des Historischen Vereins zur neuen Vortragsreihe „100 Jahre Zollanschlussvertrag Schweiz-Liechtenstein“ in Schaan.

Von Bandi Koeck

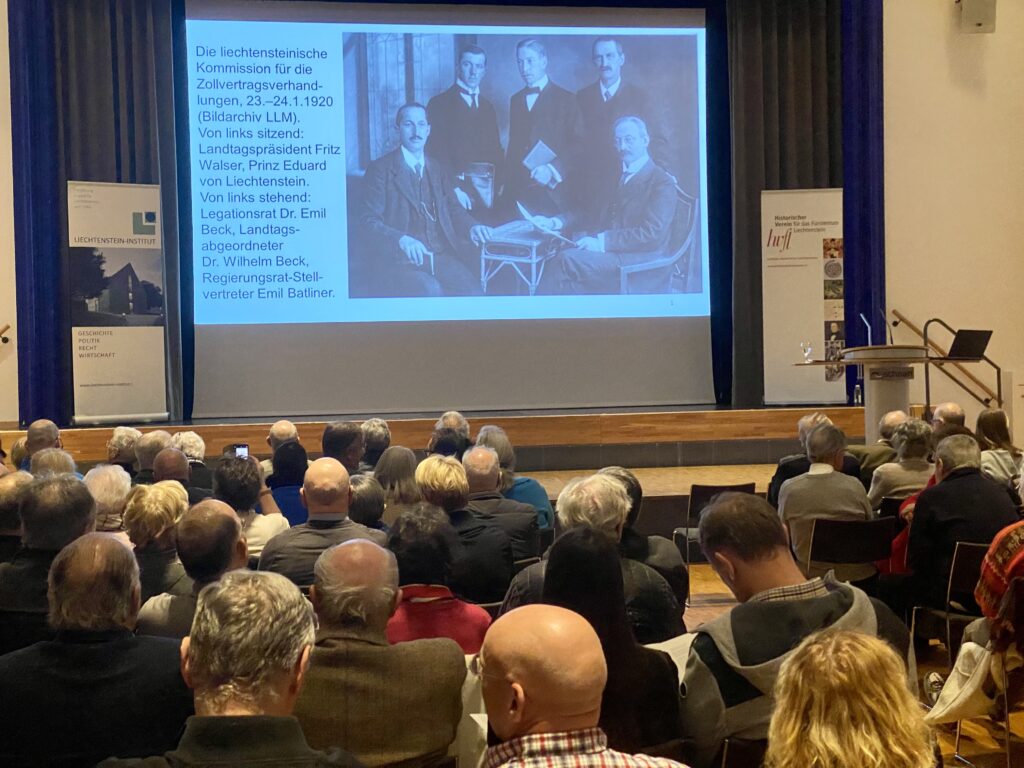

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der kleine Saal im SAL. „Es ist wahrlich ein Grund zum Feiern“ sagte Sebastian Frommelt bei seinen einleitenden Worten bei der Auftaktveranstaltung zur vierteiligen Vortragsreihe. Bildungsministerin Dominique Hasler leitete auf ein Archivbild von der liechtensteinischen Kommission für die Zollvertragsverhandlungen vom 23./24. Januar 1920 hin: „Diese Herren konnten dies damals nur erhoffen, denn es waren unsichere Zeiten. Just in diesen Zeiten des Umbruchs hatte Liechtenstein die Idee, die altbewährte, sehr enge Beziehung zu Österreich aufzulösen und sich der Schweiz anzunähern.“ Die Liechtensteiner Regierung hat damals den Bundesrat aufgesucht, um Verhandlungen aufzunehmen. „Hundert Jahre später erscheint es uns sehr einleuchtend und einfach, weil wir uns daran gewöhnt haben“ so Hasler die treffenden Worte zu diesem radikalen Schritt. Hasler zog als Fazit, dass dieses Vertragswerk extrem positive Auswirkungen auf die Entwicklungen des Landes genommen und Liechtenstein in die Welthandelspolitik mit einbezogen hat. „Bis heute regelt das Werk das Zusammenwirken beider Länder in diversen Lebensbereichen und hat Vorteile für beide Länder.“ Am 29. April wird anlässlich des Jubiläums ein grosses Volksfest für die Bevölkerung bei der Rheinbrücke stattfinden.

Zähe Verhandlungen mit der Schweiz

Der bekannte Historiker und Experte für dieses Thema, Dr. Rupert Quaderer, führte die Zuhörerschaft im Detail in die damalig gefasste Neuorientierung des Landes von März 1923 ein. „Als Lehrer habe ich im Unterricht den ersten Weltkrieg besprochen. Ein Schüler wollte wissen, ob ich den Ersten Weltkrieg noch selbst miterlebt hätte. Ich musste ihn enttäuschen“ begann er seine Ausführungen mit einer Prise Humor. Vorweg nannte er zähle Verhandlungen in Bern sowie in Wien, Probleme mit der neuen Aussenpolitik, Neutralitätsfrage, Arbeitslosigkeit, Währungszerfall, defizitäres Staatsbudget und mehr. Im ersten Teil thematisierte der Historiker die Loslösung von Österreich. „Die Mehrheit der Regierung befürchtete, Liechtenstein verrenne sich in eine wirtschaftliche Sackgasse, von der mehrheitlich das Unterland getroffen würde.“ Die Gesamtschuld belief sich auf 300.000 Kronen, der damals gültigen Währung in Liechtenstein, was rund 350 Schweizer Franken ausmachte. Fürst Johan II. erteilte am 11. August 1919 von Felsberg aus seine Sanktion zur Kündigung des Vertrags mit Österreich. „Die Bevölkerung des Oberlandes forderte nach Massnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Probleme. Wilhelm Beck und Gustav Schädler hielten in Balzers Vorträge dazu ab.“ Das Volk habe sich bei einem Vertrag mit der Schweiz insgesamt eine verbesserte Lebenshaltung versprochen. Die Regierung sei in einer schwierigen, gar verzweifelten Situation gewesen. Am 12. August teilte der Gesandte Prinz Eduard von Liechtenstein die Kündigung des Zollvertrages Wien mit. Mit Österreich konnte im Februar 1920 ein Post- und im April ein Handelsabkommen abgeschlossen werden. Annäherungsversuche zu Verhandlungen bis zur Hinwendung der Schweiz verliefen zäher und waren schwieriger. Neue Grenzverhältnisse wären ungünstig, Liechtenstein habe Schmuggelangewohnheiten angenommen und bestehe aus vielen Schmugglern, hiess es von Schweizer Seite. „Wenn Vorarlberg nicht der Schweiz angeschlossen werden kann, so sollte die Zoll- und Postunion abgewendet werden.“ Hintergrund: Am 11. Mai 1919 fand in Vorarlberg eine Volksabstimmung statt. 81 % der Abstimmenden entschlossen sich zu Verhandlungen mit der Schweiz. Eine Woche lang fand 1920 eine Grenzbegehung durch Schweizer Zollbeamte statt. Quintessenz: „Sobald der alte und machtlose Fürst Johann II. gestorben sei, werde Liechtenstein wollen, in die Konföderation aufgenommen zu werden.“ Quaderer beleuchtete Widerstände und Verzögerungen sowie konkrete Schritte und erwähne unglaublich spannende Details, etwa einer geplanten Errichtung einer Spielbank im Land, was von der Schweiz untersagt wurde. Rudolf Real befürchtete eine „Schweizerisierung“, die bis zum Kanton Liechtenstein führte. Auch dass nach Möglichkeit nur „katholisches Personal“ von der Schweiz in Liechtenstein eingesetzt würde, war ein hiesiger Wunsch. Am 29. 3. 1923 wurde schliesslich der Vertrag unterzeichnet.

- Am nächsten Montag, 13. Februar, findet im Gasometer in Triesen der nächste Vortrag mit dem Titel „Die liechtensteinischen Zollverträge mit Österreich (1852) und der Schweiz (1923) – ausgewählte instiutionelle und strafrechtliche Aspekte“ mit Lukas Ospelt statt.